以前、Lab Grown Diamond(ラボグロウンダイヤモンド)の記事「Lab-Created Diamondってダイヤモンドなの?」を書いてから、気がつけばもう5年の歳月が経っていました。あの頃はまだ呼び方もバラバラで、 James AllenではLab-Createdと表記されていたりしていましたよね。今ではすっかり「ラボグロウン」で定着した印象です。

この5年間で、ダイヤモンドを取り巻く常識は大きく変わりました。天然もラボグロウンも価格は目まぐるしく下落し、

「え?ダイヤモンドってこれからもどんどん安くなるの?」 「え?天然ダイヤモンドって希少なんじゃなかったの??」 「えーーーーどういうことーーーー???」

って、なりませんでした??

私はなりました。笑

私自身、アクセサリー用にラボグロウンを試してみたいなと思っていたのですが、価格が落ちていく一方だったので少し様子を見ていました。そして今年になり、ついに価格が天然の1/10くらいまで落ちてきました。これはそろそろ買いどきかもしれない…!ということで、改めてラボグロウンダイヤの“今”を調べてみました。

どうしてこんなに安くなったの?

私なりに調べてみて、主に4つの理由があると感じました。

1. CVD製法の進化と大量生産化(特にインド・中国)

2020年頃までは、ラボグロウンの主な生産地はアメリカや中国で、HPHT製法が中心。大粒で高品質なものはまだ少なめでした。

でもその後、CVD(化学気相成長法)が一気に進化。透明度が高く、安定して大粒を育てやすい製法として注目され、特にインド・スーラトではCVD炉が急増。2023〜2024年には、数千台規模での商業生産が可能になりました。

その結果、品質の良いラボグロウンダイヤが大量に供給されるようになり、価格が一気に下がった。

2. 価格競争の激化(ブランド間・工場間)

ラボグロウンを扱うブランドも増え、「同じ1ctのDカラー・VVS1の石」でも価格差が出るようになってきました。

- 工場と直接取引するDTC(Direct To Consumer)モデルの台頭

- 米国ECを中心とした販売業者同士の価格競争

- 従来のジュエリーブランドもラボグロウンに参入

StoneAlgoなどの価格モニターサイトを見ていても、2021年から2024年にかけて、同じグレードの石が1/2〜1/3の価格に下がっているのが確認できます。

つまり、「同じ品質なら、安いほうを選ぶよね」という消費者の選択が、価格をどんどん押し下げた。

3. 中間マージンのカットと透明化

以前は、工場 → 卸 → ブランド → 小売といった複雑な流通で、価格の中にどれだけマージンが含まれているのか分かりにくい状態でした。

でも最近は、

- 工場直販(インド・中国からのEC)

- 自社ブランドでの直接販売

- 「価格を見える化した」透明なマーケティング

が増えて、適正価格の感覚が広がってきた印象があります。

「1カラットでこの値段は高すぎるのでは?」というユーザー側の意識が、値付けの基準を見直す流れにつながったとも言えそうです。

4. 市場の拡大と“エシカル需要”の浸透

「天然じゃなくてもいい」「どうせなら倫理的な選択をしたい」という価値観が、ミレニアル・Z世代を中心に浸透。

その需要に応えるために、販売側も価格を下げてでもラボグロウンを広めたいという流れが加速しました。マーケティング的にも、「広く・多く・安く」が正義になってきたと言えそうです。

天然とラボグロウン、価格はどれくらい変わった?

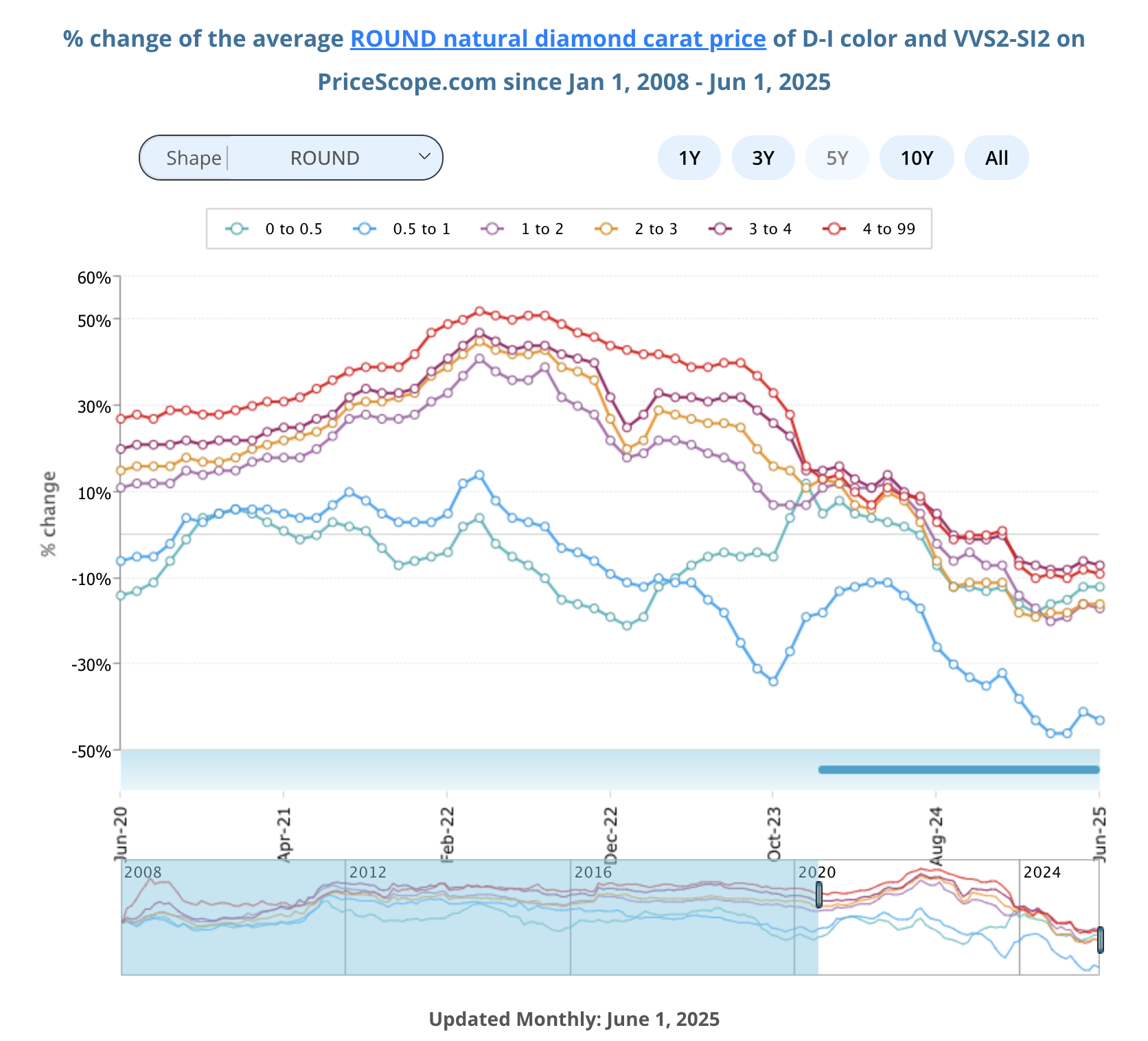

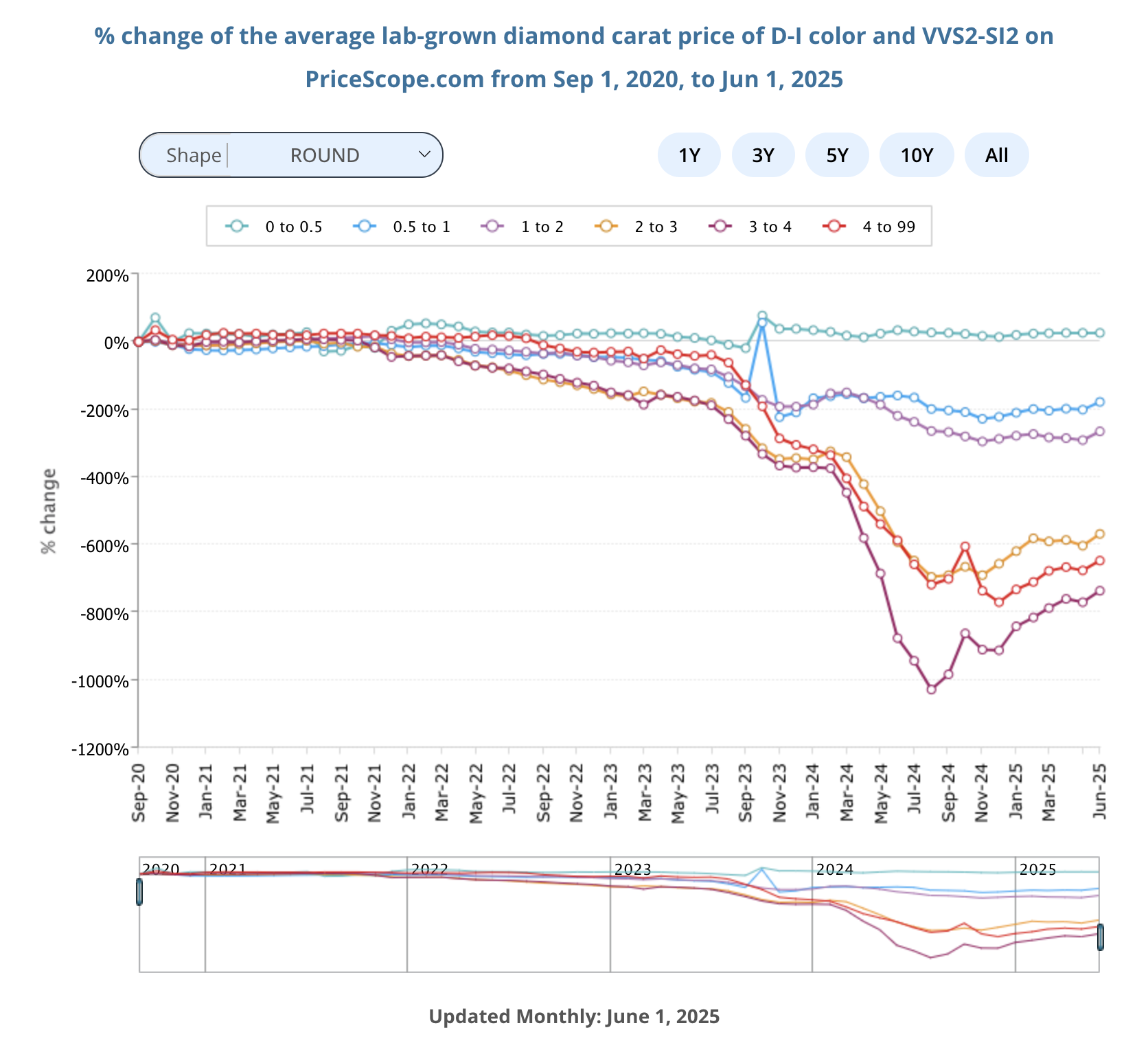

ここで、2020年〜2025年の5年間で「天然とラボグロウンの価格がどう変化したのか」を比較したグラフを見てみましょう。

天然

Source: https://www.pricescope.com/diamond-prices/diamond-prices-chart/

ラボグロウン

Source: https://www.pricescope.com/diamond-prices/lab-diamond-prices-chart/

このグラフからもわかる通り、ラボグロウンはこの数年で70〜80%も価格が下落。天然にも価格の影響が出ています。

2020年時点では「ラボグロウンは天然の半額くらい」と言われていたものが、今では「天然の1/5〜1/10が当たり前」になってきました。

天然ダイヤモンド市場にも影響が

ラボグロウンの価格が下がる中、当然ながら天然ダイヤモンドの市場にも変化が。

実際、De Beersは2023年に販売額が前年比40%以上減少。特に1カラット未満の天然ダイヤモンドは値崩れが進み、「以前の価格ではもう売れない」というのが業界の実感のようです。

ラボグロウンが「天然の代用品」ではなく、「選択肢のひとつ」として定着してきたことで、「天然=高値安定」 という今までの前提が崩れつつある、そんな時代に入っているのかもしれません。

天然とラボグロウン、“違い”が見直されはじめている

ラボグロウンが一般的になる中で、改めて問われているのが、 「じゃあ、天然ダイヤモンドって何が特別なの?」ということ。

化学的にはどちらもカーボンの結晶。見た目や硬度、屈折率も同じ。

そんな中、2025年後半から、GIA(米国宝石学会)が新たな評価制度を導入することが発表されました。

それが、

- プレミアム(Premium)

- スタンダード(Standard) の2クラスでラボグロウンを評価するという新方式です。

これまでのように天然と同じ4C評価をつけるのではなく、 「ラボグロウンは、もはや別の基準で評価した方が良いのでは?」という方針転換です。

理由としては、今のラボグロウン市場に流通している石の多くが、

- D〜Fカラー(無色〜ほぼ無色)

- VVS〜VSクラリティ(高品質) など、いわば「ハイスペックばかり」になっていて、 従来の細かいグレーディングでは差がつかなくなってきた、という背景があります。

だからこそGIAは、「だったらもっとシンプルに、美しさの印象で分けましょう」という方針に変えたのです。

これにより、ラボグロウンは“天然の真似”ではなく、 独自の評価軸を持つ新しい宝石ジャンルとして確立していく段階に入ったように感じます。

科学的な同一性? それとも偶然の奇跡?

もちろん、ラボグロウンも天然も「炭素の結晶」であることには変わりません。 でも、

- 地球の奥深くで、何億年という時を経て生まれた天然ダイヤモンド

- 技術の力で、数週間(数時間?)で育てられるラボグロウン

その背景にあるストーリーはまったく違います。

完璧に美しく作られたラボグロウン。 偶然の内包物や、絶妙な色の揺らぎを含む天然。

「どちらを手元に置きたいか」は、価格だけでは測れない、 もっとパーソナルで感性的な問いなのかもしれません。

あなたなら、どちらを選びますか?

ラボグロウンの価格がここまで下がって、品質も安定した今。 ダイヤモンドは「特別な日にしか手にできない高級品」ではなく、 もっと自由に、もっと自分らしく選べる時代になってきました。

「エシカルでいいね」と思って選ぶ人もいれば、 「やっぱり天然が好き」と思う人もいていい。

大切なのは、「どう見えるか」ではなく「どう感じるか」。 あなた自身が“この石、好きかも”と思えるかどうか。

どちらが正解、という話ではなく、 「自分がときめく方を選べる」っていうことが、 いちばん豊かな選び方なのかもしれません。